Ab 2009 wendet sich Danberg den digitalen Medien zu als neues, unverbrauchtes Mittel künstlerischen Ausdrucks. Er bedient sich jener Techniken und Computerprogramme, die gerade aktuell in der Technik-, Film- und Medienwelt benutzt werden. Der abbildenden Funktion von Kunst, der primären Funktion von Kunst überhaupt, kommt in Gisbert Danbergs plastischem Schaffen wie schon in der Malerei eine zentrale Bedeutung zu. Mit 3D-Modeling-Software, die ansonsten von Architekten, Ingenieuren, Designern oder Filmemachern eingesetzt wird, erstellt er fast vergleichbar dem traditionellen Modellieren mit Wachs oder Ton Figuren virtuell am Computer.

Die Transformation der virtuellen in eine physisch präsente Form erfolgt in einem weiteren Arbeitsgang auch im Computer, dann aber entweder in traditioneller Handwerksarbeit aus Papier, in letzter Zeit auch aus Bronze oder mit einem 3D-Drucker.

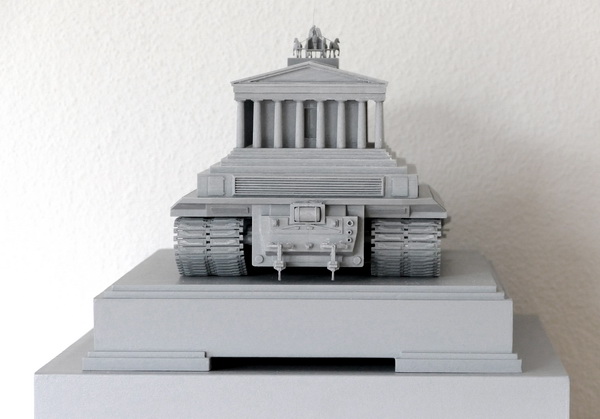

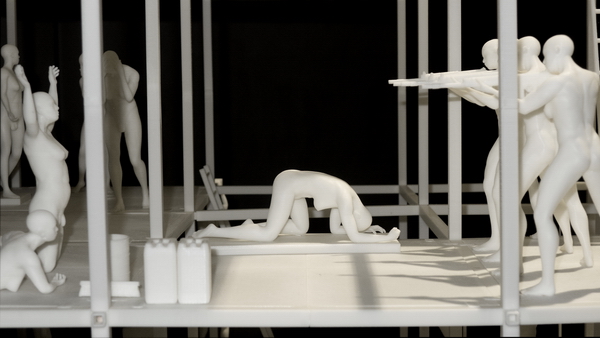

WalhallaMobil

Die Walhalla ist eine in Architektur gegossene Versprechung. Benannt nach der Halle der Gefallenen der nordischen Mythologie ehrt sie deutsche Persönlichkeiten und steht damit gleichzeitig in dem schwierigen Spannungsfeld der deutschen Selbstvergewisserung.

Eine andere Pathosgeschichte ist die Versprechung des Digitalen. Einst als freie Selbstermächtigung und Hort des Wissens gefeiert, ist es nun im differenzierten Blick ein durchkommerzialisiertes Feld der stetigen behavioristischen Überwachung.

Im „Walhalla-Mobil“ finden diese kurz angerissenen Gedankengänge zusammen. In klassischer handwerklicher Präzision rollt dem Betrachter ein Panzer des Idealismus entgegen. Übertrieben in Proportion, Form und symbolischer Anspielung kippt die Gewalttätigkeit der von Ketten getragenen Wahlhalla in ein ironisches Spiel: Ist es der Computer und der 3d-Drucker oder der Künstler, der in diesem Werk die Autorenschaft trägt? Ist der Pathos der Wahlhalla hier noch am wirken oder doch nur noch lächerlich, wenn er auf Stahlketten enormen Ausmaßes vorgebracht wird? Ist die neutrale Farbigkeit, die dezente Schattierung, die austarierte Positionierung der Plastik auf einem Sockel ein ernsthafter Anschluss an die klassische Bildhauerei oder haben wir hier ein zynisches Plastikspielzeug vor uns?

Das Werk konfrontiert uns mit zombieartigen Klischees, deren literarische Konnotationen weggewischt scheinen. Das Werk irritiert als Paradox zwischen formalem Pathos und inhaltlicher Vieldeutigkeit.

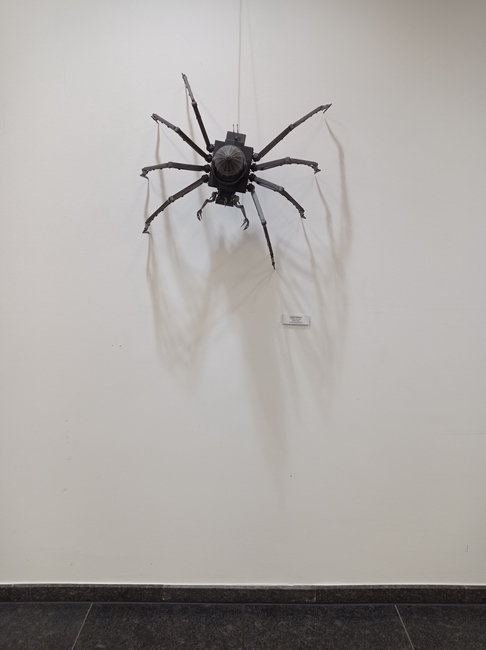

Tholus Aranea

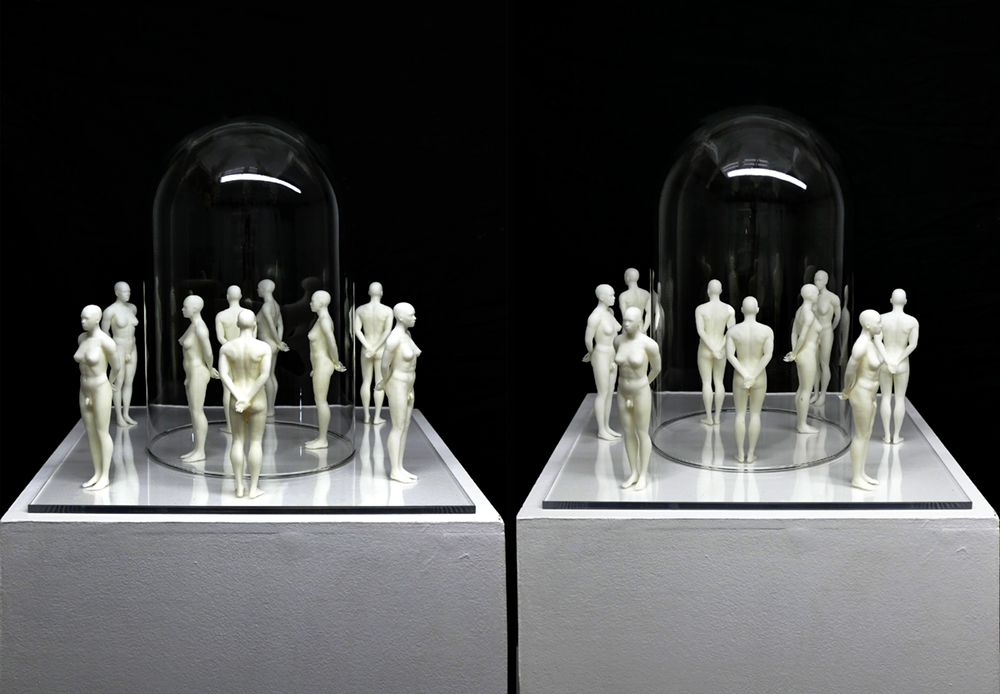

Bürger

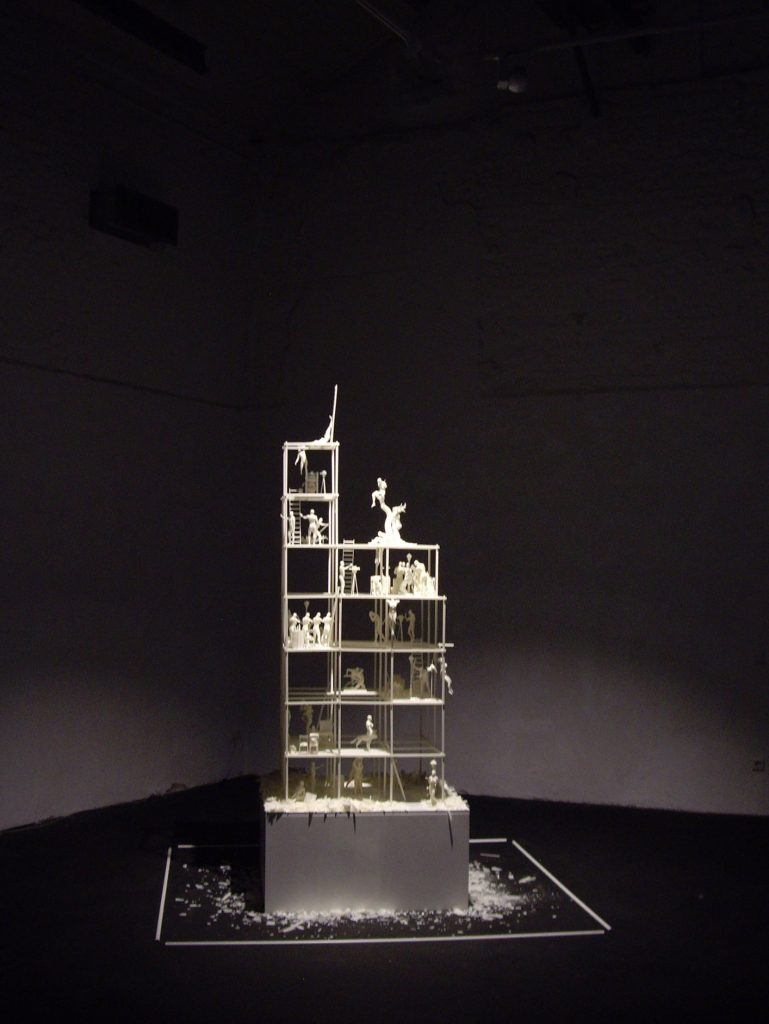

Das Atelier